一つの事業場において社員数が常時10人以上である会社は、就業規則を作成し労働基準監督署に届出しなければいけません(労働基準法第89条)。

逆に言えば、一つの事業場の社員数が常時10人未満の場合は、就業規則の作成、届出の義務がありません。

では、就業規則を作っていない会社でも、年次有給休暇を与えないといけないんでしょうか!?

今回は就業規則を作っていない小規模の会社(法人だけでなく個人事業も含む)の経営者様向けに、年次有給休暇の付与について説明しますね。

この記事を書いたのは

社会保険労務士/採用定着士:大冨 伸之助

広島市安佐南区の社会保険労務士事務所スリーエスプラス代表。

2004年(平成16年)社労士試験合格、翌年登録。

人手不足の時代に、社労士だからできることがあると信じています!!

- 採用定着

- 人材育成(人事制度)

- 福利厚生(退職金)

「社員よし、顧客よし、会社よし」の仕組みをあなたと共に創ります!

就業規則がなければ年次有給休暇を与えなくていい?

就業規則がなければ、会社内においては年次有給休暇の決め事がありませんよね。

創業間もない小規模の会社だと、基本的にこの様な状態からスタートします。

で、実際に年次有給休暇を付与していない(本気で「うちには関係ない」と思われている経営者も中にはいる)会社がある訳です。

これって大丈夫なのかというと…大丈夫じゃありません!!

就業規則がなく、年次有給休暇の定めが会社になかったとしても、年次有給休暇を与えないといけません。

うちには就業規則がないから年次有給休暇もない!という認識は絶対的に間違っている

就業規則がなければ年5日取得の義務はない?

働く日数と時間が少ない一部のパート・アルバイトを除き、正社員やパート・アルバイトには、「1年間に5日年次有給休暇を取得させなさい」というルールがあります(労働基準法第39条第7項)。

会社に就業規則がなくても、このルールは守らないといけません(ここでは分かりやすく「年5日取得義務」と言います)。

年次有給休暇は与えないといけないことは分かっていても、「年5日取得義務はうちの会社には関係ない(そもそもそんなルールの存在すら知らない)」と思われている経営者も実際にいらっしゃるので注意が必要です!

実際にルール違反になっている会社は(小規模の企業に限らず)割と多い印象を持っているので、条件を押さえていきましょう!

※ちなみに年5日取得義務違反は労働基準法上の罰則(30万円以下の罰金)があります(労働基準法第120条)。

年5日の年次有給休暇取得義務はちょっと分かりづらく、実際に違反が生じやすいので注意!

年次有給休暇を5日取得させる必要がある社員とは?

10日以上の年次有給休暇を与えられた正社員、パート・アルバイトが全員対象になります。

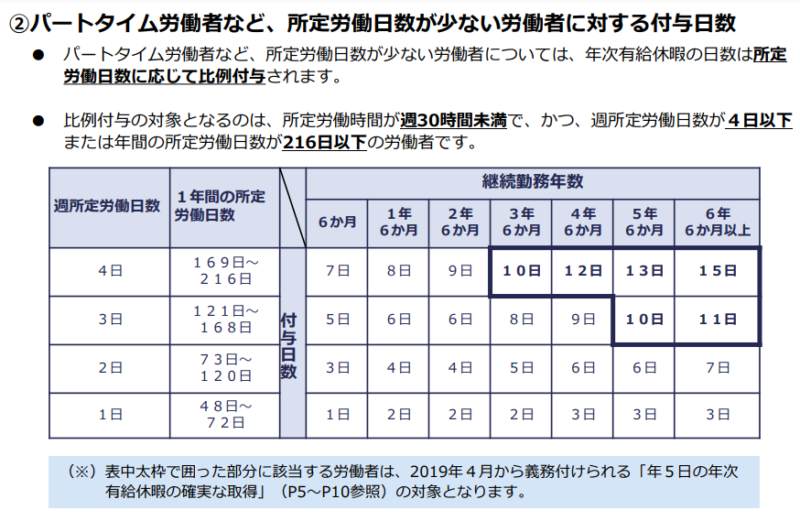

次のトピックで説明しますが、パートやアルバイトでも、働く日数や時間が一定基準を下回る人については、正社員や働く日数・時間が多いパートに比べて少ない日数を与えればよいという決まりになっています(俗に比例付与と言います。ちなみに付与日数0日はあり得ません)。

比例付与の対象になるパート・アルバイトを除いて、原則として入社日から6か月間勤務し、かつその間に働くべき日数の8割以上出勤した人に対し、10日の年次有給休暇を付与する義務が会社に生じます(労働基準法第39条第1項)。

ということは、入社から6か月間継続勤務し、その間にほとんど欠勤がなかった社員、パート・アルバイト(比例付与対象者を除く)には、10日の年次有給休暇を与えることになります。

10日以上の年次有給休暇を与えられた人=年5日取得義務の対象なので、例えば正社員はいなくて、働く日数と時間が少ないパートやアルバイトだけで事業を回している会社以外、ほとんどの会社に義務が発生する訳ですね。

ちなみに、いわゆる「管理監督者」にも年次有給休暇を当然与えることになるので、管理監督者も年5日取得義務の対象になります。

「管理監督者は休日は関係ないだろう」と言われることはありますが、色んな意味でそれとこれは話が別なんですね(そもそも管理監督者と言えど、年中無休と考えたら色んな問題が起こります)。

なお10日以上与えられたというのは、「新たに」10日以上与えられたという意味なので、例えば去年の繰越分を含めて10日以上になるが、今回新たに与えた年次有給休暇が10日未満のパート・アルバイトは、年5日取得義務の対象外になります。

年5日取得義務の対象者になるかどうかのざっくりな判断は、正社員は基本的に対象になる、パート・アルバイトは労働時間、労働日数で分けると捉えよう

いつからいつまでの間に5日取得させればいい?

就業規則がないという前提があるので、シンプルに捉えていきます(法律を上回る基準で年次有給休暇を与えていると、条件が複雑になります)。

年次有給休暇は、原則として以下のタイミングで与えることになります(労働基準法第39条第1項・第2項)。

- 最初は、入社日から半年経過した日(Aとします)

- 次以降は、A+1年ごと

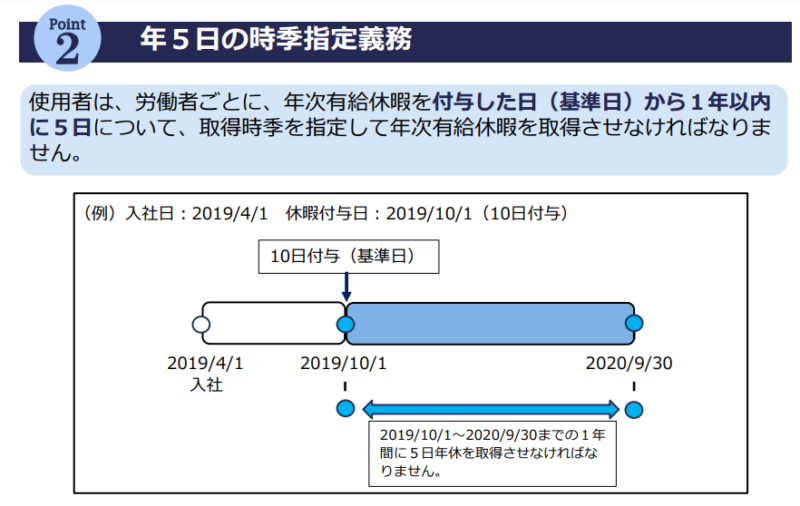

これら年次有給休暇を与えた日から数えて1年以内に、「労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない」ことになります(労働基準法第39条第7項)。

年5日取得義務の前提知識として、年次有給休暇をいつ与えるかをきちんと把握しておこう!

パートやアルバイトは年次有給休暇はない?

先程触れたように、就業規則がなくても年次有給休暇は与えないといけませんし、パートやアルバイトにも年次有給休暇は与える必要があります。

これはあるあると言っていいと思いますが、「パートには(アルバイトには)年次有給休暇はないだろう!」と思われている方、思いの外いらっしゃる印象です。

ですがこれは、乱暴な言い方をすればチャンチャラおかしい都市伝説レベルの話です。ご注意を。

では、例えば週に2日しか来ない短時間アルバイトにも年次有給休暇を与えないといけないかと言われると、与えないといけませんが正社員等とは異なる日数で与えることになっています(労働基準法第39条第3項)。

詳しくは次の表をご覧下さい。

例えば週1日(週以外の期間によって所定労働日数が定められている場合は1年間の所定労働日数が48日〜72日)しか働く日がなくても、勤続6か月かつその間の働くべき日の8割出勤したアルバイトには、1日の年次有給休暇を与えなければいけないんですね。

これを知らなければ、労務トラブルに発展する可能性があるので注意しなければいけません(昨今はアルバイトの学生さんでも、年次有給休暇のことをよく知っていますから)。

パートやアルバイトでも、6か月働いてその期間の出勤率が8割以上あれば年次有給休暇が発生する!

就業規則がなくても法律上の義務は守る必要あり

さて、個人と個人の間で結ばれる契約については、国家が干渉せず、それぞれの個人の意思を尊重するという原則(契約自由の原則)があります。

それを尊重すると、例えば「うちの会社では年次有給休暇は与えない」という契約を社員と結んでしまえば、これまで説明してきたような問題は起こらないはずなんですが…。

ですがこの原則には例外があります。

会社と労働者の間の労働契約も、労働基準法等の法律が定めた基準を下回る契約ができないという、契約自由の原則の例外の一つに当たります。

これは、会社と労働者の力関係に由来するものです。

一般的に会社の方が力が強く、契約内容を完全自由にすると労働者に不利な条件で契約を結ぶことになる危険性があるからですね。

例えば労働基準法第13条では、労働契約の内容を強制的に補正する条文があります。

労働基準法

(この法律違反の契約)

労働基準法

第十三条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。

契約自由の原則があると言っても、労働基準法等の基準を下回ることはできない

社員10人未満でも就業規則を作ろう!

今回は就業規則がない会社での年次有給休暇をテーマにお話を進めてきました。

仮に知らなかったとしても、法違反をしてしまうと罰則を受けたり労務トラブルの原因になる危険があります。

社員10人未満の会社は就業規則を作る義務はありません。

ですが次のようなメリットがあるため、義務はなくても就業規則を作成することをオススメします。

- 就業規則に従った労務管理で、意図しないブラック企業化を回避できる(ネット上でブラック企業扱いされると採用が難しくなる)

- 就業規則に基づいて、労務トラブルの解決が図れる(問題社員への懲戒は就業規則がないとできない)

- 助成金の中には、就業規則(又は労働協約)があって初めて受けられるものがある

こちらの簡易診断で就業規則を作った方がいいかチェックしてみましょう!!

すぐに回答が出ますよ!

最初から大企業並みの就業規則を作る必要はありません。

必要最低限な就業規則で運用を始め、会社の規模が大きくなるにつれてふさわしい規程にアップグレードすればいいのです。

就業規則の作成は、専門家である社労士に任せるのがオススメです。

社会保険労務士事務所スリーエスプラスは、あなたの会社の規模やご希望に合わせた就業規則作りで、あなたの会社の成長をサポートしています!

ご相談、お問い合わせはお問い合わせページからお気軽にどうぞ!!

就業規則を作ったら定期的な見直しも!

就業規則を作ったら、定期的な見直しも大事です!

会社が成長し、身の丈に合わなくなった就業規則を変更しないまま放置すると、労務トラブルの原因になることも…。

詳しくは関連記事「【中小企業の社長必見】就業規則、定期的に変更しないとどうなる?」をチェック!!

広島県社会保険労務士会所属。2004年(平成16年)社労士試験合格、翌年登録。

「社員よし、顧客よし、会社よしの仕組み創り」をテーマに、労務相談対応・人事制度設計・バックオフィスのIT化支援を行う。

約10年の社労士実務経験以外に約8年の会計実務経験があり、経営的視点から中小企業の経営者の決断を支える。

広島県広島市安佐南区で社労士事務所を経営。

”smile” ”speed” “security”を仕事の基本スタンスとし、頭文字を取り事務所名を「社会保険労務士事務所スリーエスプラス」とした。

広島市生まれの呉市育ち。

広島県外に住んだことがなく強めの広島弁が特徴だが、オンラインで全国対応可。

コメント